Bild: Deutsches Museum | Christian Illing

Forschung

Forschungsinstitut

Aus Forschung entsteht Wissen, das sich über die Ausstellungen, Vorträge, Kurse und Publikationen in Bildung umsetzt.

Am Beginn der Wirkungskette steht die Forschung. Wissenschaftsbezogen gearbeitet wird im Forschungsinstitut, im Bereich Bildung und Museumspädagogik, in den Sammlungen und Ausstellungen sowie in den wissenschaftlichen Dienstleistungsbereichen des Archivs, der Bibliothek und der Exponatverwaltung. Schwerpunkte der Forschung in den Bereichen Digitales und Restaurierungswissenschaften liefern besondere Höhepunkte.

Neuerscheinungen

Bild: Deutsches Museum

Johannes-Geert Hagmann, Katharina Stuhrberg, Eckhard Wallis: Licht und Materie

Licht spielt für das Leben der Menschen eine entscheidende Rolle. Daher beschäftigt die Frage nach der Natur des Lichts die Menschheit schon sehr lange. Im 20. Jahrhundert haben neue Beobachtungen der Wechselwirkung von Licht und Materie sowie die Entwicklung der modernen Quantenphysik der Suche nach einer Antwort neue Impulse gegeben. Das Buch widmet sich diesen Entwicklungen und folgt inhaltlich den Bereichen der Ausstellung »Licht und Materie«. Es spannt einen historischen Bogen von den Phänomenen, Beobachtungen und Erkenntnissen, die zu einem Wandel des Verständnisses von Licht geführt haben, hin zu aktuellen Forschungsthemen der Quantenphysik.

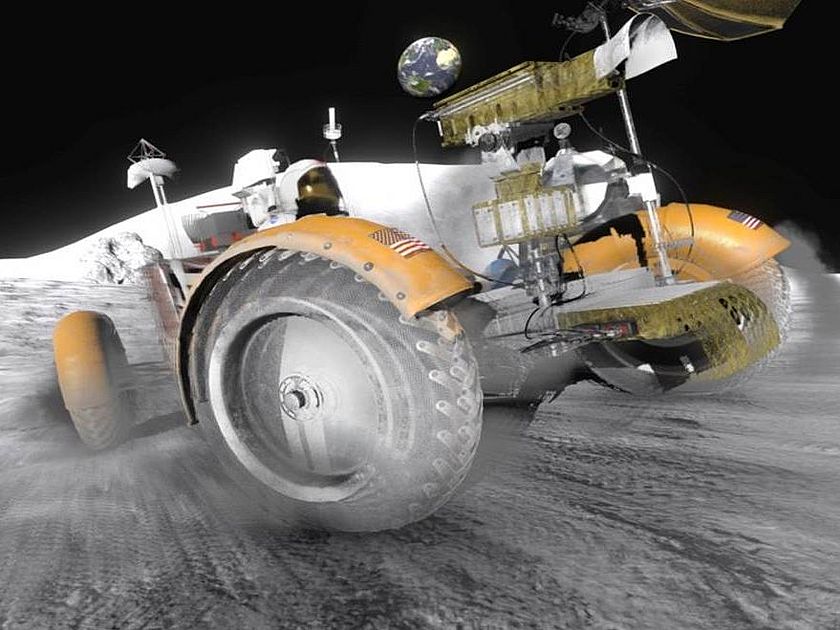

The Beauty of Technology Bild: Deutsches Museum | Esser, Jutta

Konrad Rainer: The Beauty of Technology

Technischen Gebilden, Mechanismen und Apparaturen wohnt eine besondere Faszination inne. Sie sind funktional, komplex und präzise – und zugleich von einer oft überraschenden ästhetischen Qualität. Der großformatige Bildband greift diese Idee auf. Aus der reichen Sammlung des Deutschen Museums präsentiert das Buch rund 150 ausgewählte Exponate – vom Zauberbuch bis zum Weltraumtriebwerk – und entfaltet so einen ästhetischen Querschnitt der Geschichte der Technik und ein eindrucksvolles Panorama der Wissenschaftsästhetik. Besonders faszinierend ist der Abschluss des Bandes, der sich der ästhetischen Dimension der Künstlichen Intelligenz widmet.

Bild: Deutsches Museum

Wilhelm Füßl: Arthur Schönberg (1874-1943). Ein Ingenieurleben im Schatten Oskar von Millers

Er sei der wahre Schöpfer des Walchenseekraftwerks und des Bayernwerks, so die Würdigung Oskar von Millers, des bekannten Pioniers der Energieversorgung in Deutschland. Gemeint ist Arthur Schönberg, sein engster Vertrauter über mehr als drei Jahrzehnte. Der Ingenieur Schönberg, Cousin des berühmten Komponisten Arnold Schönberg, stand zwar stets im Schatten Millers, war aber einer der wichtigsten Planungsingenieure in Deutschland. Zudem gilt er als Pionier bei der Einführung des elektrischen Kochens in deutschen Haushalten. Auch bei der Gründung, dem Auf- und dem Ausbau des Deutschen Museums in München spielte er eine wichtige Rolle.

Bild: Deutsches Museum

DM Studies Band 16

Katharina Preller: Akustik-Wissen im Klavierbau des 19. Jahrhunderts. Hermann von Helmholtz’ Klangforschung und ihre Rezeption bei Steinway & Sons

1871 schickten die Klavierbauer Steinway & Sons aus New York einen Konzertflügel als Geschenk an Hermann von Helmholtz in Berlin. Die Firmeninhaber wollten sich so für all das bedanken, was sie von Helmholtz’ Akustikforschung gelernt hatten. Der besagte Flügel befindet sich heute im Deutschen Museum und bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Studie über die Potenziale des neuen Klangwissens für den Klavierbau des 19. Jahrhunderts.

Mit seiner 600-seitigen »Lehre von den Tonempfindungen« von 1863 hatte Helmholtz der Akustik zum größten Erkenntnisgewinn des Jahrhunderts verholfen. Hier entschlüsselte er erstmals das zuvor rätselhafte Phänomen der Klangfarbe und erfand Apparate, die die Analyse von Instrumentalklängen ermöglichten. Das kam für Steinway genau zur richtigen Zeit, und so begann C. F. Theodore Steinway, der älteste Sohn des Firmengründers, 1865 mit einer grundlegenden technischen Überarbeitung des Flügels, die sich in der höchsten Dichte von Patent-Erfindungen der Unternehmensgeschichte niederschlug. Die Patentschriften, aber auch die Klaviere selbst dienen in diesem Buch als Grundlage für die Frage, wie die Akustikforschung für den Klavierbau nutzbar gemacht wurde.

Mehr Informationen hier

Coverbild des Bands "Das digitale Objekt II" Bild: Deutsches Museum | Jutta Esser

DM Studies Band 15

Fabienne Huguenin, Matthias Göggerle (Hrsg.)

Das digitale Objekt II

Objektdigitalisierung im Hier und Jetzt, im Kontext der digitalen Transformation von Kulturinstitutionen und in der digitalen Zukunft: Das waren die Themen des zweiten Symposiums der Tagungsreihe »Das digitale Objekt«, dessen Ergebnisse mit diesem Band sowohl gedruckt als auch online vorliegen. Aus der musealen Praxis heraus diskutieren die Beitragenden Ausstellungsmethoden, verweisen auf die Erweiterung des Musealen im Digitalen und benennen die quantitativen und qualitativen Grundvoraussetzungen, die das digitale Objekt zum Forschungsgegenstand werden lassen.

Mehr Informationen hier

Der digitale Webstuhl, Teil 1

Das Forschungsprojekt Penelope

Im Video berichtet Dr. Ellen Harlizius-Klück erzählt über das Forschungsprojekt. PENELOPE erforscht den Beitrag der antiken Weberei zur Geschichte der Wissenschaft und der digitalen Technologie. Untersucht werden sowohl antike Quellentexte als auch Praktiken und technische Prinzipien des antiken Webens, z. B. im PENELOPE-Labor im Museum für Abgüsse, München.

Kooperationen

Technische Universität München

TUM School of Education, Technikgeschichte

TUM School of EducationLudwig-Maximilians-Universität München

Rachel Carson CenterLudwig-Maximilians-Universität München

Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte

MehrUniversität der Bundeswehr

Mehr