Bild: Deutsches Museum, Archiv, NL 114/338

Rückblick auf ältere Nachrichten

Hier finden Sie eine Auswahl von älteren Nachrichten aus dem Archiv des Deutschen Museums mit immer noch interessanten Inhalten.

100 Jahre Deutsches Museum auf der Museumsinsel

Entwurf für den Wagen der Maschinenbauer zum Festzug am 5.5.1925 anlässlich der Eröffnung des Ausstellungsgebäudes auf der Museumsinsel (DMA CD L7711/070) Bild: Deutsches Museum

Wagen der Maschinenbauer zum Festzug am 5.5.1925 anlässlich der Eröffnung des Ausstellungsgebäudes auf der Museumsinsel (DMA BN 31598) Bild: Deutsches Museum

Faszination Original im Archiv des Deutschen Museums

Zum Jubiläumswochenende am Samstag, 10. Mai und Sonntag, 11. Mai 2025 bieten wir Ihnen einen exklusiven Einblick in das Archiv des Deutschen Museums. Entdecken Sie auf drei Etappen Originaldokumente zur Museumsgeschichte von 1925 sowie weitere herausragende Archivschätze.

Im Lesesaal des Archivs lernen Sie Originaldokumente zur Eröffnung des Ausstellungsgebäudes vor 100 Jahren kennen.

An der zweiten Station erwartet Sie ein historischer Film über den Festzug, der anlässlich der Museumseröffnung am 5. Mai 1925 durch München zog. Außerdem bieten wir Ihnen hier filmische Eindrücke zur Archivarbeit.

Im sonst nicht zugänglichen Magazinbereich stellen wir Ihnen auf der dritten Etappe eine Auswahl an einzigartigen Handschriften, Plänen und Briefen aus den Archivbeständen vor.

Archivarinnen und Archivare stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Faszination Original im Archiv des Deutschen Museums

zum Jubiläumswochenende

Samstag, 10. Mai 2025 | 10.00-17.00 Uhr

Sonntag, 11. Mai 2025 | 10.00-17.00 Uhr

- Originaldokumente zur Museumsgeschichte

- Kurzfilme zum Festzug am 5. Mai 1925 und zum Archiv des Deutschen Museums

- Herausragende Handschriften, Pläne und Briefe aus den Archivbeständen

Deutsches Museum, Museumsinsel 1, Bibliotheksgebäude, Eintritt frei

Zum Gesamtprogramm des Jubliäumswochenendes: www.deutsches-museum.de/museumsinsel/100-jahre

Tag der Archive 2024

„Silberbrenner“, Abbildung aus dem „Schwazer Bergbuch“, 1556. Bild: Deutsches Museum

Die Welt ist bunt – auch im Archiv

Farben sind mit der menschlichen Kultur eng verbunden. Dies wird schon an den steinzeitlichen Höhlenmalereien wie etwa in Altamira deutlich. In der Antike und bis weit in die Neuzeit hinein waren Naturfarbstoffe wie Purpur, Karmin, Krapprot und Indigo äußerst begehrt. Sie wurden seit jeher zur Färbung von Stoffen oder für künstlerische und dekorative Zwecke verwendet. Ihre aufwendige Gewinnung führte zu einer begrenzten Verfügbarkeit und machte sie sehr kostbar. Bunter wurde die Welt in allen Lebensbereichen ab dem 19. Jahrhundert mit der industriellen Herstellung von Farbstoffen.

Diese Entwicklung spiegelt sich in der farbigen Vielfalt an Originaldokumenten im Archiv des Deutschen Museums wider. Am 2. März, dem Tag der Archive, werden ausgewählte Stücke zu „Technik- und Wissenschaftsgeschichte in Farbe“ präsentiert.

Sonnenspektrum aus den Nachlass Joseph von Fraunhofers, 1814. Bild: Deutsches Museum

Kleisterpapier aus der Buntpapiersammlung Hübel, um 1910. Bild: Deutsches Museum

„Wagen der Farbe“ für den Festumzug zur Eröffnung des Deutschen Museums 1925, Entwurf. Bild: Deutsches Museum | Hubert Czech

Technik- und Wissenschaftsgeschichte in Farbe

Als wertvolle Zeugnisse der Buchmalerei sind im Archiv des Deutschen Museums verschiedene kolorierte Buchhandschriften überliefert. In der nach der Tiroler Stadt Schwaz benannten Handschrift „Schwazer Bergbuch“ springen vor allem die bunten Miniaturen ins Auge. Sie illustrieren sehr anschaulich die Arbeit und das Leben im frühneuzeitlichen Kupfer- und Silberbergbau. Handkoloriert ist auch das berühmte Sonnenspektrum von 1814, das im Nachlass von Joseph von Fraunhofer (1787–1826) überliefert ist. Schon unter seinen Zeitgenossen hatte die farbige Variante bei Vorführungen besonderen Eindruck gemacht. Dabei sind für die Wissenschaftsgeschichte eigentlich die über 500 dunklen Linien das Spektakuläre. Fraunhofer hatte diese Linien bei Experimenten zur Glasherstellung beobachtet, als er Sonnenlicht durch ein Prisma leitete.

Lichtechte und lebendige Farben waren infolge der Erfindungen von Spinnmaschinen und dampfbetriebenen Webstühlen schon zu Fraunhofers Lebzeiten in der Textilindustrie immer mehr gefragt. Zeugdruckereien und Tuchfabriken präsentierten ihre Motive in Stoffmusterbüchern. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden erste synthetische Farbstoffe entwickelt. Zur großtechnischen Herstellung und Vermarktung wurden auch in Deutschland verschiedene Fabriken gegründet, so 1865 die Badische Anilin- und Sodafabrik (BASF) in Ludwigshafen. Der erste Forschungsleiter der BASF war Heinrich Caro (1834–1910), dessen umfangreicher Nachlass im Archiv des Deutschen Museums überliefert ist. In den Briefen, Dokumenten und Farbmustern lassen sich seine Forschungsarbeiten und die Zusammenarbeit mit anderen Chemikern, die u.a. zum roten Farbstoff Alizarin als ersten weltweiten Verkaufsschlager der BASF oder zur Entdeckung des ebenfalls roten Farbstoffs Eosin führten, sehr gut nachvollziehen.

Auch in der Buch- und Papierwelt spielten Farben eine wichtige Rolle, was insbesondere an der langen Tradition der Buntpapiere deutlich wird. Sie dienten als Veredelung für Bücher, Möbel und wurden sogar als eigenständige Kunstwerke geschaffen. Die ganze Bandbreite an Buntpapieren mit rund 15 000 Beispielen von etwa 1600 bis 1900 ist in der Sammlung Hübel vorhanden. Weitere „Farbe im Archiv“ kommt aus der Museumsgeschichte, wie der Entwurf für den „Wagen der Farbe“ zum Festumzug anlässlich der Museumseröffnung 1925, eine frühe Farbfotografie des Museumsgründers Oskar von Miller (1855–1934) oder Beispiele aus dem umfangreichen Bestand der Museumsplakate.

Zudem gibt es den Kulturfilm „Spiel in Farben“ von 1960 zu sehen. In „dichterischer und musikalischer Komposition“ wird dem Zuschauer das Wunder der Farben nähergebracht. Übrigens spielt dabei auch das Deutsche Museum und ein Besuch auf dem Oktoberfest eine Rolle.

Bild: Katharina Kuhlmann, Alfred Küng (Foto und Gestaltung)

Tag der Archive am 2. März 2024

Wie immer sind im Deutschen Museum wieder andere Münchner Archiveinrichtungen zu Gast: Das Archiv der Akademie der Bildenden Künste München ist mit einer Ausstellung zu den Schwabylonfesten der Akademie in den 1950er-Jahren vertreten, die Bayerische Staatsbibliothek, Referat für Nachlässe und Autographen zeigt „Buchkunst aus München: Werke von Paul Renner und Emil Preetorius“. Das TUM.Archiv präsentiert eine Ausstellung zu „Farbe im Programm der TUM: Der Nachlass des Professors für Literaturgeschichte Emil Sulger-Gebing (1863–1923)“ und das Universitätsarchiv der LMU mit dem Archiv des Herzoglichen Georgianums gibt Einblicke in nicht genehmigte Plakate und Bekanntmachungen an der Ludwig-Maximilians-Universität zwischen 1910 und 1930 sowie in die Werbeprospekte-Ausschnittsammlung des Georgianums unter dem Titel „Ein kirchliches Kunstmuseum auf Papier“.

Initiator des bundesweiten „Tags der Archive“, der in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal stattfindet, ist der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA). In der Landeshauptstadt München, wo eine ausgesprochen vielfältige und aktive Archivlandschaft existiert, beteiligen sich an diesem Tag 26 Einrichtungen an der Veranstaltung (Flyer zum Herunterladen). Im Gemeinschaftsblog der Münchner Archive werden in den nächsten Wochen die sehenswerte Programmpunkte der einzelnen Archive vorgestellt.

„Farbe im Archiv“

Samstag, 2. März 2024 | 10.00-17.00 Uhr

Ausstellung „Technik- und Wissenschaftsgeschichte in Farbe“

Filmvorführung (regelmäßig): „Spiel in Farben“, Kulturfilm 1961

Magazinführungen: 10.00 | 13.00 | 16.00 Uhr

Deutsches Museum, Museumsinsel 1, Bibliotheksgebäude, Eintritt frei

zu Gast im Deutschen Museum

- Archiv der Akademie der Bildenden Künste München

- Bayerische Staatsbibliothek, Abteilung Handschriften und Alte Drucke, Referat für Nachlässe und Autographen

- TUM.Archiv

- Universitätsarchiv der LMU mit dem Archiv des Herzoglichen Georgianums

Findbuch zum Nachlass von Oskar Sala

Aufzeichnungen Salas über seine Tonbänder (NL 218/1571). Bild: Deutsches Museum | Hans-Joachim Becker

Der Nachlass Oskar Salas im Archiv des Deutschen Museum (NL 218) umfasst 7350 Verzeichnungseinheiten in 83 Regalmetern.

Nach der umfangreichen Einzelerfassung durch Erdmuthe Farthofer konnte Claus Ludl in Zusammenarbeit mit Wilhelm Füßl diese Erschließungsdaten in eine einheitliche, geordnete und gegliederte Form bringen und im Jahr 2021 zu einem knapp 1500 Seiten starken Findbuch vereinen.

Das Projekt zur Endfassung des Findbuchs wurde unterstützt durch die Oskar-Sala-Stiftung.

Link zum Findbuch

im PDF-Format mit ausführlichem Vorwort und Register

Mehr

Caprice für Mixturtrautonium von Oskar Sala, Noten-Beispiel (NL 218/1208). Bild: Deutsches Museum

Archivmagazin mit Tonbandschachteln aus dem Nachlass von Oskar Sala. Bild: Deutsches Museum | Hubert Czech

Zum Inhalt des Nachlasses von Oskar Sala

Der archivische Nachlass Oskar Salas enthält unter anderem biografische Unterlagen, Teile seiner privaten und geschäftlichen Korrespondenz, eigene Veröffentlichungen, zahlreiche Zeitungsausschnitte zu Salas Auftritten, deren Rezeption und Publikationen Dritter zu Sala, der elektronischen Musik sowie zur Geschichte der Musik allgemein.

Darüber hinaus ist Salas Spiel, die kommerzielle Nutzung und Entwicklung des Trautoniums gut dokumentiert: So sind im Nachlass Drehbücher, Konzepte, Notizen und Plakate zu seinen Vorträgen und Auftritten, zahlreiche Notenhandschriften, Notizen zum Tonbandaufbau, Protokollhefte und Tonaufnahmeberichte enthalten.

Von einem besonderen Interesse sind die Spielanleitungen und klangtechnischen Instruktionen, die Oszillogramme und Berechnungen ebenso wie die elektrotechnischen Schaltpläne, Konstruktionsskizzen und technischen Beschreibungen.

Integraler Bestandteil des Nachlasses ist Salas sehr umfangreiches Kunst-, Foto-, Film- und Tonarchiv. Es umfasst Gemälde, Drucke und Zeichnungen ebenso wie zahlreiche Fotografien, Negative und Dias. Ferner sind in Salas Bibliothek audiovisueller Medien etliche Filme auf verschiedensten Datenträgern überliefert, von denen die 16-mm- und 35-mm-Filme hervorzuheben sind, weil sie einen Bezug zu seinen Auftragsarbeiten aufweisen.

Von den Tondokumenten sind die über 1800 weitgehend digitalisierten Ton- und Perfobänder von besonderem Wert. Sie spiegeln wohl am eindrucksvollsten die Breite von Salas Werk wider und insbesondere seinen beachtlichen Einfluss auf Film, Rundfunk und Theater.

Neben den Verzeichnissen der in den Datensätzen genannten Personen und Körperschaften bietet das Findbuch zusätzlich ein Register der unter Salas Mitwirkung entstandenen Dokumentar-, Spiel- und Werbefilmproduktionen sowie ein Register der Aufführungen, Hörspiele und autonomen Musik.

Neuerscheinung

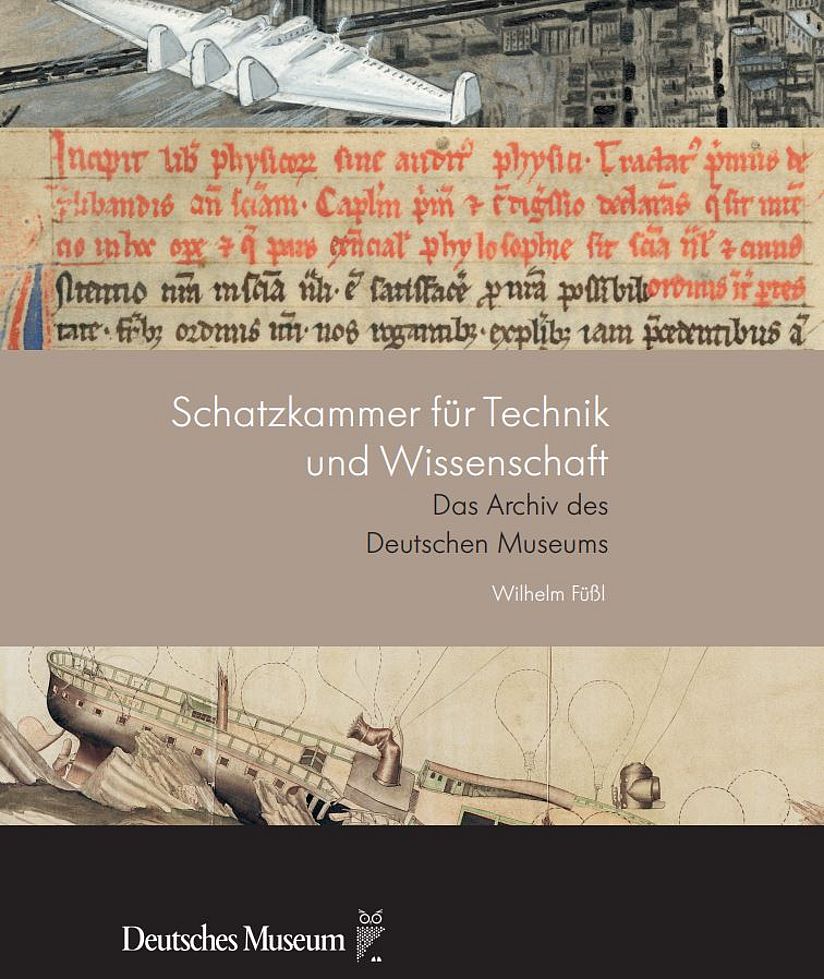

Bild: Deutsches Museum

Wilhelm Füßl

Schatzkammer für Technik und Wissenschaft

Das Archiv des Deutschen Museums

München 2022, 228 Seiten mit 151 Abbildungen

ISBN 978-3-948808-11-2

Buchhandelspreis 29,90 €

"Grundstein" für das Bibliotheksgebäude, 1928. Alle Beteiligten der Grundsteinlegung bekamen diesen Ziegel, gefüllt mit einer kleinen Pralinenschachtel. Bild: Deutsches Museum | Hans-Joachim Becker

Standbild aus dem Film "Das Flugzeug Otto Lilienthals", 1924. Bild: Deutsches Museum | Hans-Joachim Becker

Das Archiv des Deutschen Museums gehört zu den bedeutendsten Spezialarchiven für die Geschichte der Naturwissenschaft und der Technik weltweit. Auf 4,7 Regalkilometern verwahrt es herausragende Dokumente aus neun Jahrhunderten, darunter mehrere Nobelurkunden und -medaillen, die frühesten Zeichnungen des Flugpioniers Otto Lilienthal oder das Laborbuch von Otto Hahn mit der Entdeckung der Kernspaltung.

Im vorliegenden Buch greift der Autor Dr. Wilhelm Füßl, bis 2021 Leiter des Archivs, diese und andere Einzelstücke aus dem riesigen Fundus heraus und erzählt dazu spannende Geschichten: Wer war die erste Fotografin der Weltgeschichte? Was hat es mit dem Wurmpapier auf sich? Gibt es wirklich einen Film über die ersten Flüge Lilienthals? Was kann uns die Mitgliedskarte Albert Einsteins erzählen? Ist Raubgut in den Archiven des Hauses versteckt? Und warum sind Läuse im Archiv willkommen?

In seinem Buch geht es Wilhelm Füßl zudem darum, die Arbeit der Archivarinnen und Archivare des Deutschen Museums in ausgewählten Exkursen zu veranschaulichen. Wie funktioniert das Sammeln? Wie werden die wertvollen Stücke konservatorisch und restauratorisch behandelt? Wie funktionieren die Erschließung der Bestände und eine moderne Digitalisierung? Auch diese Fragen beantwortet der Autor anschaulich und vermittelt so ein eindrucksvolles Bild von der Arbeit im Archiv.

Die einzelnen Kapitel sind mit Aufnahmen des Fotografen Hans-Joachim Becker hervorragend illustriert.

Zum Autor

Dr. Wilhelm Füßl ist Historiker und war nach verschiedenen beruflichen Stationen im In- und Ausland von 1992 bis 2021 Leiter des Archivs des Deutschen Museums.

Er publizierte u. a. 2005 das Werk Oskar von Miller (1855–1934). Eine Biographie. Er ist Herausgeber bzw. Mitherausgeber der Bücher bzw. Ausstellungskataloge Biographie und Technikgeschichte (1998), Geschichte des Deutschen Museums. Akteure, Artefakte, Ausstellungen (2003), Wirklichkeit und Illusion. Dioramen im Deutschen Museum (2017), 100 Jahre Konrad Zuse – Einblicke in den Nachlass (2010), Konstruierte Wirklichkeit. Philipp Lenard (1862–1947). Biografie – Physik – Ideologie (2012), Licht und Schatten. Ernst Mach | Ludwig Mach (2017) sowie Fotografie im Dienst der Wissenschaft. Aspekte der Visual History (2021). Mehrere seiner Bücher wurden mit Preisen ausgezeichnet.

Tag der Archive 2022 - BlogSlam der Münchner Archive

Bild: Deutsches Museum | Foto und Gestaltung: Katharina Kuhlmann, Alfred Küng

Technologietransfer und Erfindergeist

Er gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Industrialisierung in Bayern: Georg von Reichenbach (1771-1826). Der Blog-Beitrag zum Tag der Archive 2022 verfolgt den spannenden Lebensweg Reichenbachs als „Industriespion“, vielseitiger Erfinder und Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

- Als junger Mann reist Georg Reichenbach im Jahr 1791 nach England, um sich die Dampfmaschine von James Watt aus nächster Nähe anzuschauen.

- Seine Notizen und Zeichnungen fasst er in einem „Spionagetagebuch“ zusammen, das in seinem Nachlass im Archiv des Deutschen Museums überliefert ist.

- Danach macht Reichenbach Karriere als Ingenieur und Erfinder.

- Er ist Mitbegründer der renommierten optisch-mechanischen Werkstätte in München.

- Später entwickelt er selbst Dampfmaschinen.

Die ganze Geschichte gibt's am 13. März 2022 im Gemeinschaftsblog der Münchner Archive. Hier und im neuen Blog Archive in Bayern entsteht ab 5. März ein „BlogSlam“ zum Motto des bundesweiten Tags der Archive 2022 „Fakten, Geschichten, Kurioses“.

Reinschauen lohnt sich jeden Tag!

Der Tag der Archive findet alle zwei Jahre Anfang März statt. Er wird veranstaltet vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA).