Bild: Deutsches Museum, München | Reinhard Krause Deutsches Museum

Elektronik

Elektronische Bauteile in einer Vitrine: Hier gilt das Motto "kleiner, schneller, besser".

Bild: Deutsches Museum, München | Reinhard Krause Deutsches Museum

Elektronik

Der „Schrotttornado“ wirbelt symbolisch durch die Wegwerfgesellschaft. Durch das Periskop ein paar Schritte weiter bekommt man dazu noch tiefere Einsichten: Auf das richtige Schrott-Element gerichtet, starten Filme zu Rohstoffen oder Recycling.

Bild: Deutsches Museum, München | Reinhard Krause Deutsches Museum

Elektronik

Der Transistor Nr. 9 kam 1952 nach Deutschland. Er stammte aus den Bell-Laboratorien bei New York, die 1947 das erste funktionierende Element dieser Art gebaut hatten. Im Zuge der Anti-Trust-Politik der US-Regierung erlangte Siemens eine Lizenz für den Nachbau und gründete darauf seine erfolgreiche Halbleitersparte. Neben dem Transistor Nr. 9 liegt das Transistron: Der deutsche Physiker Herbert Franz Mataré hatte den ersten „europäischen“ Transistor zusammen mit Heinrich Welker in einem Labor in Paris entwickelt – unabhängig von und fast zeitgleich mit den Amerikanern.

Bild: Deutsches Museum, München | Hubert Czech

Bild: Deutsches Museum, München | Hubert Czech

Elektronik

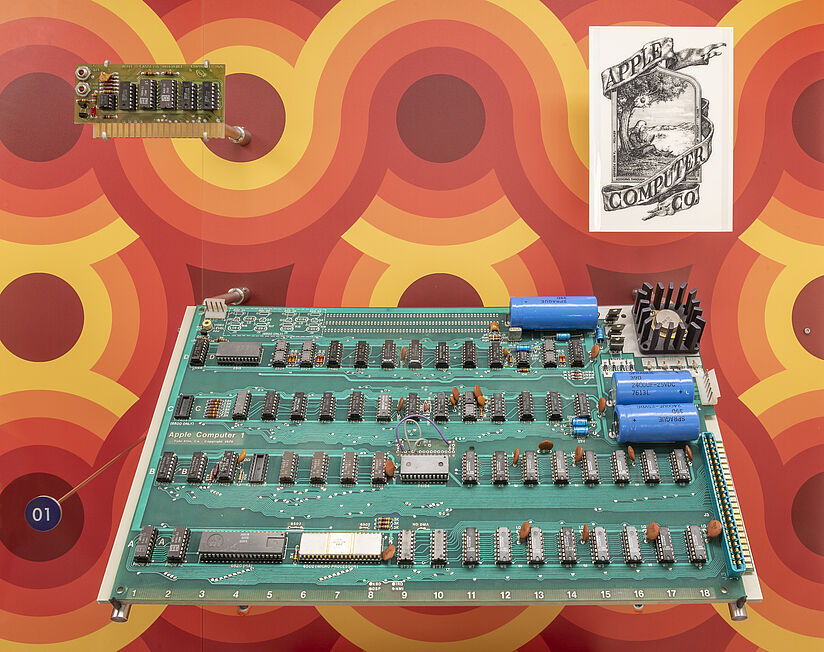

Der erste Heimcomputer mit Tastatureingabe und Bildschirmausgabe ist der ab 1976 vertriebene Apple 1. Er wurde als Bausatz angeboten, d. h. der Nutzer musste Tastatur, Gehäuse, Stromversorgung und einen Fernseher als Bildschirm selbst beisteuern. Die Platine mit den Chips kostete 666 Dollar und 66 Cent.

Bild: Deutsches Museum, München | Reinhard Krause Deutsches Museum; München

Elektronik

Reinigen, Belacken, Belichten, Ätzen, Dotieren und Metallisieren sind die wichtigsten Schritte zur Fertigung eines Mikrochips. Der aufwendige Prozess, der hier in der Fertigungsstraße gezeigt wird, kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Bild: Deutsches Museum, München | Hubert Czech; Deutsches Museum; München

Elektronik

Es gibt eine Vielzahl elektronischer Bauelemente, wie Widerstände, Kondensatoren, Spulen und Transistoren, die sich zu Schaltungen mit verschiedensten Funktionen verbinden lassen. An diesem Schaltungstisch darf man sich selbst als Entwickler oder Entwicklerin versuchen.

Bild: Deutsches Museum, München | Hubert Czech

Bild: Deutsches Museum, München | Hubert Czech

Elektronik

Mit dem Sycamore gelang 2019 ein bahnbrechendes Experiment: Dabei wurde mit diesem Quantenprozessor in nur 200 Sekunden eine Berechnung durchgeführt, worüf heutige Supercomputer 10.000 Jahre benötigen würden. Gebaut wurde der Sycamore Quantenprozessor von Google Quantum AI im kalifornischen Santa Barbara. Er hat eine Fläche von nur fünf Quadratzentimetern und wir bei einer Temperatur knapp über dem absolutne Nullpunkt von -273,15 Grad betrieben.