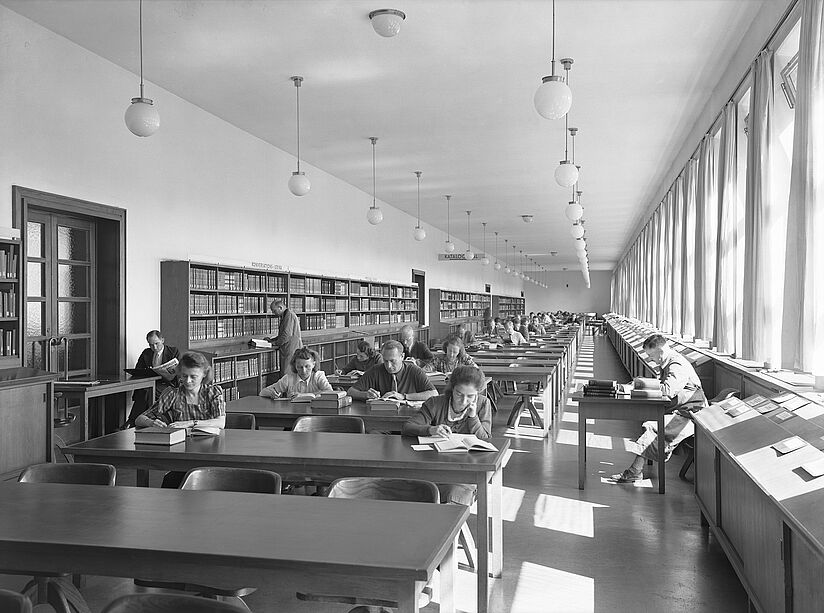

Bild: Deutsches Museum

Veranstaltungsreihe

Oberseminar

Veranstaltet durch das Fachgebiet Technikgeschichte der TU München und das Forschungsinstitut des Deutschen Museums

Die Vortragsreihe wird während des Semesters immer Montags vom einen oder anderen Institut organisiert. Interessierte sind zu allen Sitzungen eingeladen.

Veranstalter: Fachgebiet Technikgeschichte der TU München und Forschungsinstitut des Deutschen Museums

Kontakte: PD Dr. Ulf Hashagen, PD Dr. Rudolf Seising und Prof. Dr. Tamar Novick

Termin: In der Vorlesungszeit am Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr s.t.

Ort: Im Seminarraum Forschung I

Anmeldung erforderlich unter 089-2179 -280/275 oder unter a.walther@deutsches-museum.de

Vorträge im Wintersemester 2025/2026

Bild: Deutsches Museum

Ulf Hashagen und Rudolf Seising: Oberseminar „Neuere Forschungen

zur Wissenschafts- und Technikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“ (Deutsches Museum/LMU)

Tamar Novick: Oberseminar Technikgeschichte (TUM)

20.10.2025: Nanina Föhr, MA (LMU)

"Measuring Earth History: Radiometric Dating and the Quantification of Geologic Time (1920–1960)"

This talk traces the emergence of the first systematic approaches to measuring geological time during a pivotal period in the study of the Earth. Between the 1920s and early 1960s, radiometric dating evolved from experimental techniques at the margins of physics and chemistry into the foundation of modern geochronology. Rather than a simple story of laboratory methods being applied to geological problems, this history reveals a complex co-evolution of measurement practices and concepts of geological time. The talk examines how geologists, chemists, and physicists collaborated to develop new interdisciplinary approaches that drew on both historical geological reasoning and quantitative laboratory measurement.

This scientific transformation unfolded at the dawn of the nuclear age, with many protagonists moving between radiometric dating research and the Manhattan Project. The story illuminates not only how modern geosciences emerged from 19th-century geology, but also how the quantification of deep time was shaped by the institutional structures and geopolitical imperatives of mid-20th-century America.

03.11.2025: Andrea Reichenberger (TUM)

„Wissenschaftskommunikation in der Verantwortung: Herausforderungen und Fallstricke für die Wissenschafts- und Technikgeschichte“

Angesichts der wachsenden Bedeutung wissenschaftlicher Forschung für den sozialen, technologischen und wirtschaftlichen Wandel und der hohen Erwartungen von Gesellschaft und Politik an die Wissenschaft bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen wird Wissenschaftskommunikation immer wichtiger. Im Oktober 2021 veröffentlichte der Wissenschaftsrat eine Stellungnahme zur aktuellen Debatte um die öffentliche Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie zur gleichzeitig zunehmenden Verbreitung von Fehl- und Desinformationen. Zertifikatsprogramme, Schulungen und andere Weiterbildungsangebote sollen Fachleuten helfen, Forschung effektiv und professionell zu vermitteln und sie sichtbar und verständlich zu machen. Die Rolle der Wissenschafts- und Technikgeschichte erfährt jedoch erstaunlich wenig Aufmerksamkeit. Um dieses Phänomen sowie einige der damit verbundenen Herausforderungen und Fallstricke kritisch zu beleuchten, analysiere ich Beispiele aus populärwissenschaftlichen Zeitschriften und Journalen, Videos und Cartoons sowie sozialen Medien. Das Ergebnis lautet: Erkenntnisse aus der Wissenschafts- und Technikgeschichte können die Wissenschaftskommunikation verbessern. Dies erfordert jedoch auch eine kritische Reflexion auf die Wissenschafts- und Technikgeschichte selbst.

17.11.2025: Dr. L. Sasha Gora (Uni Augsburg)

“The Invention of Fish”

In the lands and waters now known as Newfoundland and Labrador to say fish is to mean cod. There may be plenty of other fish in the sea, at least in theory, but in this colony built from cod—which in 1949 became Canada’s youngest province—one is a synonym for the other. In Cod Newfoundland Trusts, or at least trusted until the industry collapsed in 1992 and the government announced a mortarium that lasted thirty-two years. But even before then, what fish meant—and for whom and where—ebbed and flowed based on colonial boundaries, fishery science, and the development of flash freezing. Surveying global codscapes, I consider the transition from salt to frozen cod to ask: What makes a fish fresh? Is it the proximity between life and death? The relationship between temperature and time? And how has food science transformed freshness and the criteria to which it is tethered?

01.12.2025: Dr. Susan Splinter (BAdW/NDB)

„Wären Sie nun dazu bereit, die Biographie mit Ihrem Namen zu zeichnen?“ Zur Arbeitsweise der Neuen Deutschen Biographie in ihren Anfangsjahren

Im Vortrag wird gezeigt, wie die Redaktion der Neuen Deutschen Biographie (NDB) die ersten Bände erfolgreich gestaltete. Für die Etablierung dieses biografischen Grundlagenwerks war die Arbeitsweise der Redaktion entscheidend. Die Strategie der Redaktion, namhafte Persönlichkeiten als Berater und Autoren (Theodor Heuss, Max Born, Max von Laue, Carl Friedrich von Weizsäcker, Arnold Sommerfeld etc.) zu gewinnen, wertete die ersten Bände der NDB auf und sorgte dafür, dass sich das Ansehen der Forscher auf das junge biografische Projekt übertrug. Einige renommierte Wissenschaftler ließen sich motivieren an diesem Projekt mitzuarbeiten, da ihnen bereits „Artikelversatzstücke“ zur Verfügung gestellt wurden. Zugleich nutzten die Autoren ihre Einflussmöglichkeiten, in dem sie Personen und Artikel vorschlugen. Damit prägten sie die im Aufbau befindliche Erinnerungskultur mit. Welche Informationen in der Redaktion wie gesammelt, verarbeitet und zu einem Artikel geformt wurden, werden anhand der Erstellungspraktiken von Artikeln zu Naturwissenschaftlern und Medizinern aus den ersten Bänden exemplifiziert.

15.12.2025: Prof. Dr. Stefanie Gänger (Uni Heidelberg)

“‘The Most Frequent of all Diseases’: A Global History of the ‘Age of Fevers’ (1760-1830)”

The talk is concerned with the history of fever(s) in French, Iberian, and British empires, from the 1770s to the 1820s, a time in which ‘fevers’ were widely considered the most common and fatal ailments afflicting mankind. Emphasizing the historicity and cultural contingency of ‘fever’ and the febrile experience, the presentation seeks to explain the insistence of medical writers of the late 1700s and early 1800s on of the frequency and deadliness of fevers. It argues that causes were various, ranging the emergence of a global public sphere, which rendered global disease patterns visible, to a series of climate anomalies that helped bring about this era of ‘great epidemiological upheaval’ (M. Harrison), an ‘Age of Fevers’ (J.M. & L. Peset).

19.01.2026: Prof. Dr. Stefania Centrone (TUM)

„Machine Translation, Problem Solving, Pattern Recognition: Early Criticisms Revisited“

Hubert Dreyfus famously questioned the foundational assumptions of early artificial intelligence research. He argued that persistent failures in domains such as machine translation, problem-solving, and pattern recognition stemmed from a fundamental misalignment between symbolic approaches to “information processing” and the way humans actually grasp meaning and context. The talk revisits Dreyfus’ critique by tracing the historical development of these three domains, showing how different approaches in artificial intelligence have confronted the very difficulties that Dreyfus identified.

Drawing on case studies, the talk illustrates how machine translation, problem-solving strategies, and pattern recognition systems repeatedly encountered challenges that were not merely technical, but pointed to broader conceptual issues. These issues can be fruitfully framed in terms of three philosophical perspectives: Wittgenstein’s emphasis on meaning-as-use and the role of context in disambiguating linguistic expressions; Husserl’s and later Chomsky’s idea of a logical grammar that secures syntactic coherence; and Pólya’s conception of problem-solving as a holistic process that cannot be reduced to mere algorithmic search.

Seen in this light, the shortcomings observed in specific systems of machine translation, problem-solving, and pattern recognition are not isolated failures, but symptoms of deeper issues. They reveal the extent to which attempts to mechanize aspects of human cognition continually raise questions that lie at the intersection of philosophy, linguistics, and cognitive science. The talk therefore highlights the continuing relevance of philosophical analysis for evaluating both the possibilities and the limits of artificial intelligence.

02.02.2026: Maximilian Buschmann (TU München/Universität Marburg))

„Werte“ und Paradigmen: Zur Geschichte einer umkämpften Hirnpräparatesammlung am Max-Planck-Institut für Psychiatrie“

Die neuropathologische Sammlung an der von Emil Kraepelin gegründeten Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie (DFA) und ihrer Nachfolgeeinrichtung, dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München (MPIP), zählte über weite Strecken des 20. Jahrhunderts zu einer der bedeutendsten des Fachs. In ihr wurden histologische, aber auch makroskopische Präparate hergestellt, aufbewahrt sowie für Forschungs- und Lehrzwecke genutzt. Da Hirnforscher:innen der DFA während der Zeit des Nationalsozialismus auch die Gehirne von Ermordeten entnommen und in die Sammlung aufgenommen haben, geriet die Forschungs- und Sammlungspraxis nach 1945 in die Kritik. Der Vortrag geht der Frage nach, wie aus den menschlichen Organen Objekte wissenschaftlichen „Werts“ hergestellt wurden und untersucht, wie sich der Umgang mit Hirnpräparaten aus der Zeit des Nationalsozialismus im Zuge epistemischer Veränderungen in den Neurowissenschaften und (erinnerungs-)politischen Diskussionen nach 1945 veränderte. Denn während die Sammlung vom biomedizinischen Interesse zunehmend in den Blick medizinhistorischen Interesses rückte, wurden Präparate entnommen und bestattet, während andere bis in die Gegenwart archiviert blieben.