Pressemappe

Das Text- sowie Bildmaterial darf ausschließlich im Rahmen einer redaktionellen Berichterstattung genutzt werden.

Zukunft denken, erleben, gestalten.

Humanoide Roboter, Fleisch aus dem Labor, fliegende Taxis, genetisch designte Babys und ein Leben auf dem Mond – was klingt wie Science-Fiction ist bereits Realität oder eine Möglichkeit der nahen Zukunft. Doch was bedeutet dieser technische Fortschritt für uns als Menschen? Für unser Zusammenleben, unsere Werte, unseren Alltag?

Technik und Ethik

Das Deutsche Museum Nürnberg zeigt zukunftsweisende Technologien und stellt ethische Fragen: Ein Museumskonzept, das in dieser Form einzigartig ist. Auf 2.900 Quadratmetern Ausstellungsfläche öffnet sich ein dichter, interaktiver Dialograum, der Zugang zu Technik, Wissenschaft und gesellschaftsrelevanten Fragen bietet. Jedes Exponat ist mit der Frage verbunden: Welche Technologie wird eingesetzt und welche Auswirkungen hat jene. Es geht um technisches Möglichkeiten und um Verantwortung. Aufgespannt zwischen Wissenschaft und Fiktion gliedert sich die Dauerausstellung in die Bereich „Arbeit und Alltag“, „Körper und Geist“, „System Stadt“, „System Erde“ sowie „Raum und Zeit“.

Interaktive Stationen ermöglichen einen intuitiven Zugang zu teils abstrakten Inhalten. Simulierte Szenarien bringen ethische Fragen in den Raum und führen zu Diskussionen. Letztlich geht es um die Frage: wie wollen wir in Zukunft leben. Wie gestalten wir die Zukunft – als Individuen, als Gesellschaft, als Menschheit? Und zwar im Hier und Jetzt. Die Entscheidungen von heute prägen das Morgen.

Museum – mitten im Leben

Das Zukunftsmuseum, 2021 als Zweigstelle des Deutschen Museums eröffnet, liegt unweit des Nürnberger Hauptmarkts im Augustinerhof. Der Neubau von Volker Staab Architekten fügt sich in das Stadtbild ein. Er bietet eine einladende, offene Grundstruktur. Große Fensteröffnungen holen die Stadt ins Museum – und lassen umgekehrt das Museum nach außen strahlen. Baulich und inhaltlich-gestalterisch ist das Museums als inklusiver Ort gedacht. Herzstück des Gebäudes ist das Forum: ein zentraler Ort mit Tribünentreppe, LED-Newstickern und einem kinetischen Medienkubus – der ideale Raum für Vorträge, Diskussionen, Performances und Interaktion.

Das Angebot des Hauses erreicht Menschen mit verschiedenen Voraussetzungen und Bedürfnissen. Die Programme sind dialogisch aufgebaut. Klassischen Führungen: Fehlanzeige. Das Museum bietet Denktouren an. Abhängig vom Input der Teilnehmenden entstehen jeweils unterschiedliche Wege durch die Ausstellung. Seine Angebote im digitalen Raum fasst das Museum unter dem Titel „Zukunftsmuseum EXTENDED“ zusammen. Aktuell zählen dazu ein VR-Moonwalk oder ein virtueller Besuch auf dem Jahrmarkt. Eine HoloAudioTour steht blinden und sehbehinderten Menschen zur Verfügung. Sie ermöglicht mittels akustischer Signale, die eine AR-Brille einspielt, einen selbständigen Ausstellungsbesuch.

Hochwertig ausgestatte Besucherlabore sind ein Alleinstellungsmerkmal. Bei Laborkursen, Qualifizierungsprogrammen und offenen Angebote geht es um MINT-Themen, angeleitet von wissenschaftlichem Fachpersonal mit besonderer Expertise in der Vermittlung. Auf der Ausstellungsfläche sind F-Coms – „Future Communicators“, die ersten Ansprechpersonen der Museumsgäste. Sie sind besonders geschult, um Denkanstöße zu geben und das Museum als Diskussionsraum erlebbar zu machen.

Fünf Themenbereiche – vom eigenen Körper bis ins All

Die Dauerausstellung zählt rund 180 Stationen mit herausragenden Objekten - vom humanoiden Roboter AMECA über einen CO2-Sauger für die Nürnberger City bis zum Penguin Suit von Alexander Gerst.

Im Bereich „Arbeit und Alltag“ geht es um die Digitalisierung unseres Lebens. Wie verändert sich unser Verhältnis zu Arbeit, Kommunikation und Sicherheit? Werden Maschinen uns ersetzen – oder unterstützen? Welche Rolle spielen Daten, KI und Automatisierung?

„Körper und Geist“richtet den Blick auf unseren Körper, unsere Gesundheit und unsere Gedanken. Die Ausstellung zeigt Bioprinting, Neuroimplantate und genetischer Diagnostik – zwischen medizinischem Fortschritt und ethischen Grenzgängen. Wo endet Therapie – und wo beginnt Optimierung?

„System Stadt“ thematisiert das urbane Leben von morgen. Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie organisieren wir Verkehr, Wohnen, Energie und Gemeinschaft in einem wachsenden, vernetzten Raum? Und wie lassen sich Freiheit, Fortschritt und Nachhaltigkeit miteinander vereinbaren? Als Großobjekt bleibt der Pop.Up NEXT in Erinnerung: ein elektrisch betriebenes, autonomes Mobilitätskonzept, das Auto und Flugtaxi verbindet.

Der Ausstellungsbereich„System Erde“ zeigt ein globales Bild. Es geht um Ressourcen, Klima, Energie. Präsentiert werden technologische Lösungen ebenso wie gesellschaftliche Dilemmata – etwa die Frage, wem Rohstoffe gehören und wie wir mit Umweltfolgen umgehen, die global wirken, aber auf lokalen Entscheidungen beruhen. Ein medial bespielter Globus mit drei Metern Durchmesser steht sinnbildlich für die globalen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten. Er prägt den Luftraum über dem Ausstellungbereich und ist umgeben von Weltraumschrott.

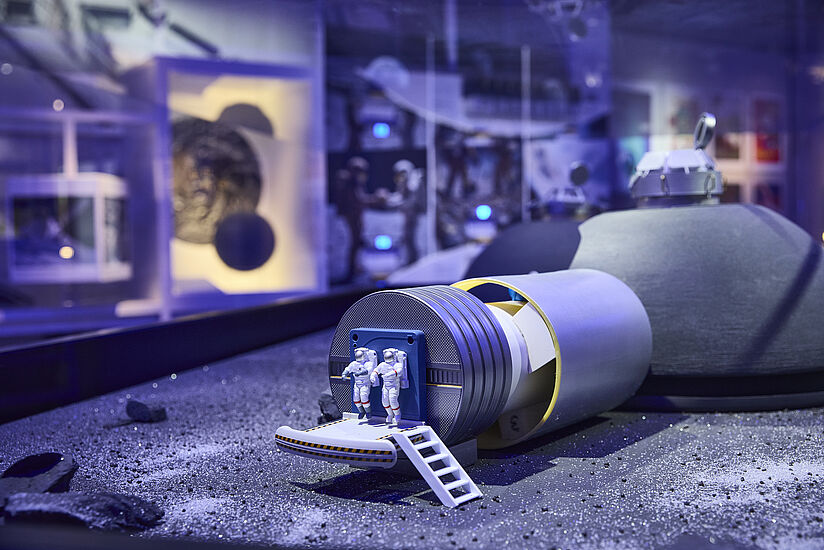

Im Bereich „Raum und Zeit“ geht es schließlich um den Menschheitstraum der Raumfahrt, um Zeitreisen und um die Zukunft im All. Zu den Highlights zählen das Modell einer Mondbasis-Station und ein bereits historisches Objekt: Eine russische Foton-Kapsel, die seit 1985 für wissenschaftliche Experimente im All genutzt wird. Ausgestellt ist die erste Kapsel, die 12 Tage lang die Erde umrundete.

Konzept: Science and Fiction

Ein Leitmotiv und methodischer Ansatz des Zukunftsmuseums ist die Gegenüberstellung von Science und Fiktion. Fiktion trifft auf Forschung – und Visionen auf Verantwortung. Oft sind es fiktionale Ideen, die Forschung inspirieren und wissenschaftliche Entwicklungen, die aus Fiktion Realität werden lassen. So steht der Communicator aus Star Trek (1966) neben dem ersten Klapphandy (1996). Ebenfalls aus der Serie stammt die Idee eines „Medical Tricorders“ – ein nichtinvasives medizinisches Diagnosegerät. Dies entspricht heutigen smarten Sensoren und KI-gestützter Telemedizin. An einer Computer-Hirn-Schnittstelle wird aus medizinischen Gründen geforscht, wobei der Wunsch, Gedanken lesen zu können, seit langem in Literatur und Film präsent ist. In der Ausstellung dienen fiktionale Elemente – vielfach durch die großformatige Einspielung von Ausschnitten aus Science Fiction-Filmen präsent – als Reflexionsfläche, Diskussionsanstoß und kritische Perspektive.

Die Präsentation folgt einem gestalterischen Konzept, bei dem die Farbe Weiß der Ausstellungsdisplays für Wissenschaft, angewandte Technologien oder marktreife Produkte steht, während die Farbe Schwarz Fiktion, Spekulation und Vision verdeutlichen. Dieses System zieht sich durch alle Themenbereiche. Eingeordnet sind die Displays in ein räumlich gedachtes Grid. Dieses Raster ist in der Bodengrafik ablesbar, wo es sich vom geordneten, wissenschaftlichen Weiß bis hin zur Fiktion immer weiter auflöst.

Die Sichtbetonwände und die klare Ausstellungsgestaltung betonen den technischen Charakter des Hauses. Farben, Materialien und Formen stehen für technische Systematisierung. Die Museumsinhalte erscheinen sinnlich erlebbar im Raum. Es ist ein offener Raum, der zum Denken, Diskutieren und Mitgestalten anregt.

Unsere Zukunft ist gestaltbar. Am Anfang steht die Neugier – und die Bereitschaft zum Dialog. Das Deutsche Museum Nürnberg lädt dazu ein. Zukunft ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess in Bewegung.

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum. Bild: Daniel Karmann

Bild 1/9

Frei zur Veröffentlichung nur mit dem Vermerk

Bild: Deutsches Museum / Daniel Karmann

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum. Bild: Daniel Karmann

Bild 2/9

Frei zur Veröffentlichung nur mit dem Vermerk

Bild: Deutsches Museum / Daniel Karmann

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum, Bild: Simone Voggenreiter

Bild 3/9

Frei zur Veröffentlichung nur mit dem Vermerk

Bild: Deutsches Museum / Simone Voggenreiter

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum. Bild: Daniel Karmann

Bild 4/9

Frei zur Veröffentlichung nur mit dem Vermerk

Bild: Deutsches Museum / Daniel Karmann

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum, Bild: Ludwig Olah

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum, Bild: Ludwig Olah

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum. Bild: Daniel Karmann

Bild 7/9

Frei zur Veröffentlichung nur mit dem Vermerk

Bild: Deutsches Museum / Daniel Karmann

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum. Bild: Daniel Karmann

Bild 8/9

Frei zur Veröffentlichung nur mit dem Vermerk

Bild: Deutsches Museum / Daniel Karmann

Deutsches Museum Nürnberg - Das Zukunftsmuseum. Bild: Daniel Karmann

Bild 9/9

Frei zur Veröffentlichung nur mit dem Vermerk

Bild: Deutsches Museum / Daniel Karmann