Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Elementares: Besuch im Teilchenzoo

Seit der Eröffnung 1995 zählen originale Teilchenbeschleuniger und die nobelpreisprämierte Ionen-Falle des Bonner Physikers und Wolfgang Paul (1913-1993) zu den »Stars« des Deutschen Museums Bonn. Im Erlebnisraum »Elementares: Besuch im Teilchenzoo« sind sie neu zusammengestellt und mit aktuellster Technik wiederbelebt worden. Künstliche Intelligenz spielt dabei natürlich auch eine Rolle.

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Die Welt der kleinsten Teilchen

Mit dem »Besuch im Teilchenzoo« können unsere Museumsgäste ohne jegliche Vorkenntnisse in die faszinierende, aber eben auch recht komplexe Welt der kleinsten Teilchen eintauchen.

Seit es Menschen gibt, stellen sie sich die Frage, woraus alles besteht. Erst im 20. Jahrhundert gab es die technischen Möglichkeiten, den kleinsten Bestandteilen der Materie auf die Spur zu kommen. Das Atom, das seit der Antike als kleinstes und unteilbares Teilchen galt, konnte untersucht werden. Mit der Zeit wurde nun klar, dass das Atom sehr wohl teilbar war und noch aus vielen weiteren Teilchen bestand. Wegen der großen Zahl der gefundenen Teilchenarten entstand der Begriff »Teilchenzoo«.

Die wichtigsten Bewohner dieses Teilchenzoos sind die Hauptdarsteller unseres etwas anderen Zoobesuches. Dabei gibt es viel zu entdecken und der Spaß kommt auch nicht zu kurz!

Und für jüngere Museumsgäste erzählt »Tommy das Teilchen« seine Geschichte vom Urknall bis heute und stellt auch gleich seine engsten Freunde, Nina, das Neutron und Elli, das Elektron vor.

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Schon am Eingang des neuen Erlebnisraumes erwartet ein echter Hingucker die Besucher und Besucherinnen. Ein hell strahlender Globus stellt die wichtigsten Insassen des Teilchenzoos eindrucksvoll vor: Wie muss man sich Atome und ihre Bestandteile vorstellen? Was hat es mit Protonen, Neutronen und Elektronen auf sich und wer oder was sind Elementarteilchen?

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Nebelkammer

Wie man den Teilchen auf die Spur kommt, zeigt unsere Nebelkammer.

Sie ist mit einem übersättigten Luft-Alkohol-Gemisch gefüllt, das einen feinen Nebel erzeugt. Durchquert ein geladenes Teilchen den Nebel, erzeugt es einen Kondensstreifen, der mit dem bloßen Auge gut zu erkennen ist. Besucherinnen und Besucher können live auf die Pirsch nach dicken Alpha-Spuren, den feinen Gespinsten der Beta-Teilchen oder gar der seltenen Gammastrahlung gehen.

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Teilchenbeschleunigern auf der Spur

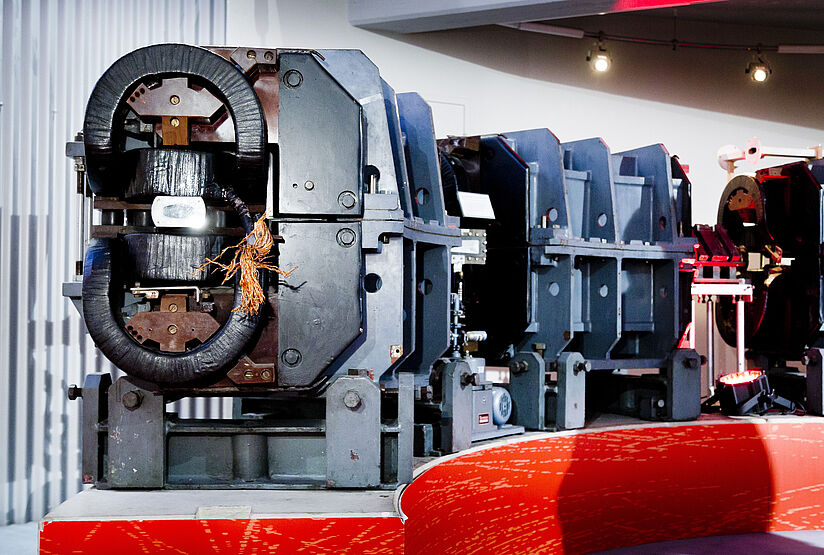

Zu den absoluten »Stars« des Bereichs gehören unsere originalen Teilchenbeschleuniger. Mit einem Kreis- und einem Linearbeschleuniger sind die wichtigsten Beschleunigerkonzepte in der Ausstellung vertreten.

Unser großer Kreisbeschleuniger, das 500 MeV Elektronen-Synchrotron der Universität Bonn stellt eine außergewöhnliche Pionierleistung dar. Unter der Regie des späteren Nobelpreisträgers für Physik Wolfgang Paul konzipierten eine Handvoll Physiker und Techniker ohne einschlägige Erfahrungen den ersten Beschleuniger weltweit, der von Grund auf nach dem damals revolutionären Prinzip der »starken Fokussierung« gebaut wurde. 1958 in Betrieb genommen diente diese außergewöhnliche Maschine 26 Jahre lang der physikalischen Grundlagenforschung. Die »starke Fokussierung« sorgt bis heute in Ringbeschleunigern des Typs Synchrotron für eine erhebliche Reduzierung der Umlaufschwingungen (Betatronschwingungen) der beschleunigten Teilchen. Dies wird durch abwechselnde Profile der Magnete in den Magnetblöcken erreicht, die gleichsam als Streu- und Sammellinsen fungieren.

Ausgestellt sind fünf der ursprünglich neun Magnetblöcke. Alle wesentlichen Komponenten wie die Beschleunigungsstrecke, den Einschuss und das charakteristische Profil der Magnete sind vorhanden und gut einsehbar.

Mit »Augmented-Reality« wird der Ring des Synchrotrons digital geschlossen und der umlaufende Elektronenstrahl sichtbar. So wird dieses historische Ausstellungsstück wieder lebendig!

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Ein ganz früher Vertreter der Kreisbeschleuniger ist das 6 MeV Betatron. Dieser kleine Ringbeschleuniger für Elektronen entstand zwischen 1942 und 1944 bei den Siemens Reiniger Werken in Erlangen. Das 6 MeV Betatron ist ein wissenschaftshistorisch herausragendes Beispiel für die Frühzeit der kernphysikalischen Forschung in Deutschland.

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

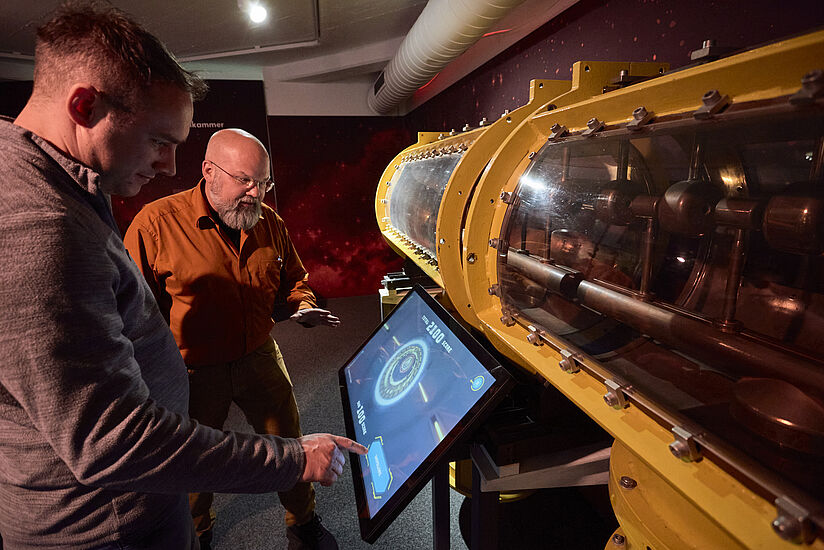

Während das Synchrotron ein typischer Ringbeschleuniger ist, in dem die Teilchen die Umlaufbahn viele tausendmal durchlaufen und dabei kontinuierlich Energie zugeführt bekommen, bevor sie ihre maximale Energie/Masse erreichen, durchlaufen im Linearbeschleuniger die Teilchen nur eine Gerade.

Der Linearbeschleuniger besteht aus einer Vielzahl von hintereinander folgenden rohrförmigen Elektroden, den sogenannten Driftröhren, die abwechselnd positiv und negativ gepolt werden. Die geladenen Teilchen werden dabei in den Zwischenräumen der Driftröhren viele Male der gleichen Beschleunigungsspannung ausgesetzt und so immer schneller.

Ein eigens entwickeltes Computerspiel macht dieses Funktionsprinzip nun erlebbar. Nur wem die Umpolung der Driftröhren im perfekten Rhythmus gelingt, kann die Teilchen auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigen und sich am Ende in die Highscore-Liste eintragen!

Ausgestellt ist ein Funktionsmodell im Maßstab 1:2. Der originale Linearbeschleuniger ist bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt in Betrieb und 120 Meter lang.

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Kollisionsexperimente

Was bei aktuellen Kollisionsexperimenten im »Large Hadron Collider« des europäischen Forschungszentrum CERN in Genf passiert, zeigt eindrucksvoll der Blick in bereitstehende VR-Brillen auf Edelstahlstelen.

Und was hat das alles mit KI zu tun?

Bei der Kollision des Teilchenstrahls in den Detektoren des »Large Hadron Colliders« entstehen Abermillionen von Daten. Künstliche Intelligenz hilft den Forschenden aus der Fülle der Ereignisse diejenigen herauszufiltern, die noch nicht bekannt sind und näher untersucht werden sollen. Eine Demonstration zeigt die Ergebnisse von Kollisionen unterschiedlicher Quarks im »Large Hadron Collider« des CERN. Besucherinnen und Besucher können dann die Funktionsweise eines Pixeldetektors und die Auswertung seiner Messergebisse durch ein künstliches neuronales Netz interaktiv nachvollziehen.

Bild: Deutsches Museum | Eric Alexander Lichtenscheidt

Der Physiker Wolfgang Paul

Hinter und neben dem Synchrotron geht es um das Lebenswerk des Physiknobelpreisträgers Wolfgang Paul (1913 – 1993). Unter seiner Leitung entwickelte sich das Physikalische Institut der Universität Bonn zu einem international geachteten Forschungszentrum für Teilchenphysik. Paul war ein intuitiver Physiker mit originellen Ideen. So übertrug er das Prinzip der Bahnstabilisierung der Elektronen im Synchrotron auf das Feld der Massenspektrometrie und entwickelte über den Zwischenschritt des elektrischen Massenfilters einen Käfig für geladene Teilchen. Für diesen Ionen-Käfig wurde Paul 1989 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Paul-Fallen kommen vor allem als Bestandteile von Massenspektrometern zur chemischen Analyse von Stoffen zum Einsatz. Aber auch eine Entwicklungsrichtung der Quantencomputer basiert auf Paul-Fallen.